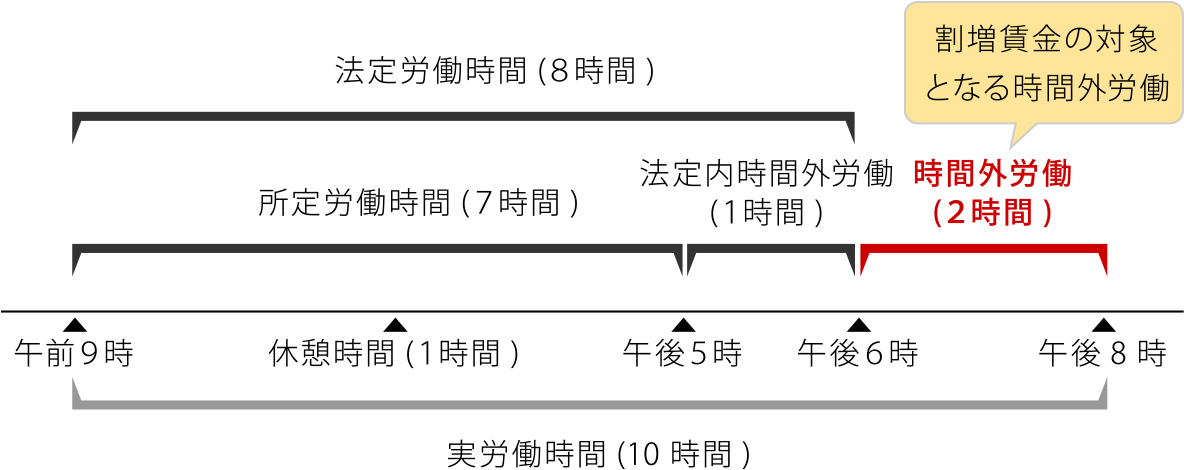

所定労働時間と法定労働時間とは

労働時間には、会社が就業規則等で定めている「所定労働時間」と、法律が定めている「法定労働時間」があります。

現在、「法定労働時間」は8時間と定められています。割増賃金が発生するのは「法定労働時間」を超えて労働した場合です。

つまり、「所定労働時間」を7時間と定めている会社で10時間労働した場合、割増賃金が発生するのは10時間から「法定労働時間」の8時間を差し引いた2時間で、「法定労働時間」(8時間)と「所定労働時間」(7時間)の差の1時間分は、割増をしない通常の賃金が支払われることとなります。

※なお、「法定労働時間」と「所定労働時間」の差の1時間に対しての割増賃金の支払いは、法律では定められてはいませんが、会社によっては支払われる場合もございます。

割増賃金が支払われるかどうかは会社の就業規則や給与規定等でご確認ください。

割増賃金

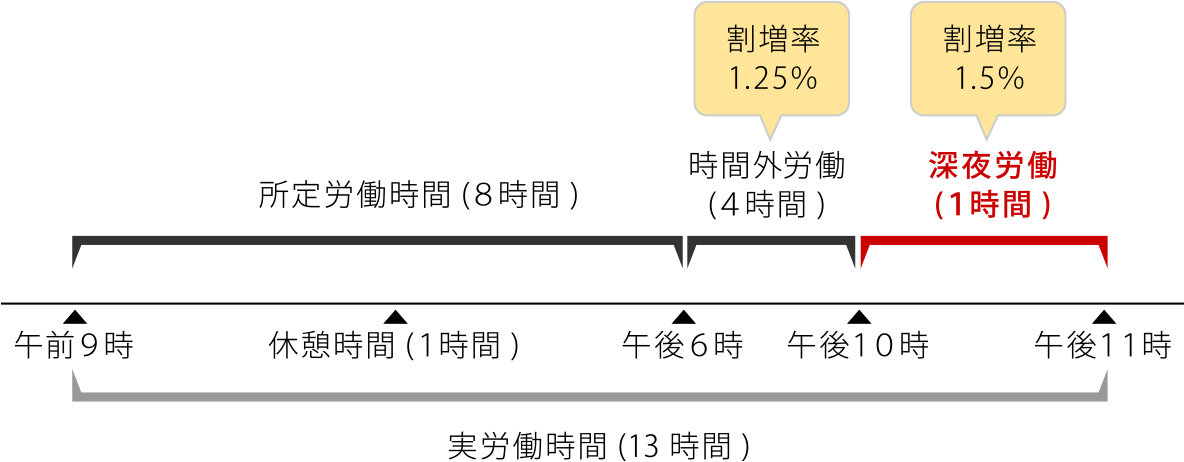

1日8時間、もしくは1週間40時間を超えて労働すると、労働者が残業をしたこととなり、基本額の25%の割増賃金が発生します(労働基準法37条)。

これに加え、午後10時以降翌日午前5時までの労働(深夜労働)については基本額の25%の割増賃金が発生しますので(労働基準法37条)、残業が午後10時以降に及んだ場合には、割増率があわせて50%となります。

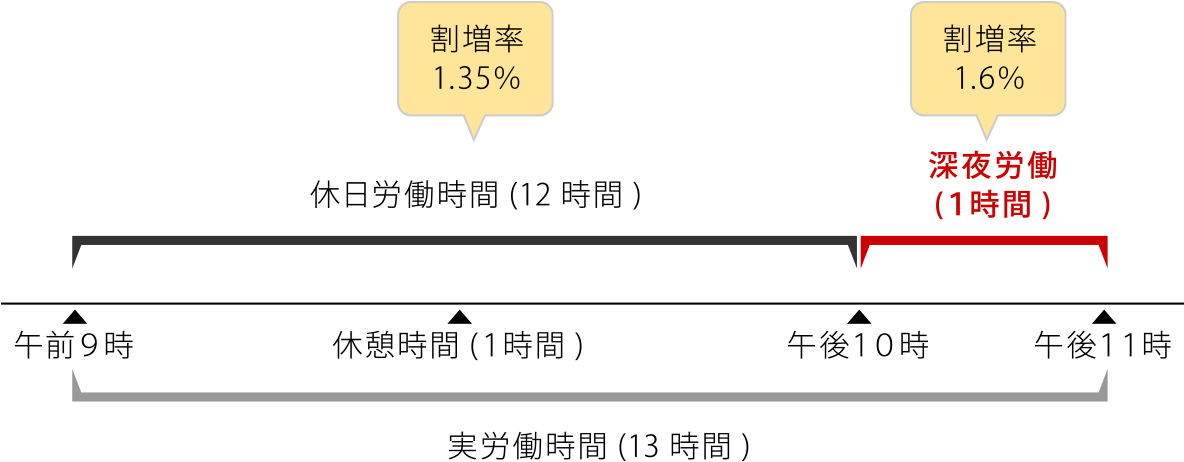

また、残業とは別に法定休日(※)に労働した場合(休日労働)には、基本額の35%の割増賃金を請求でき(労働基準法37条、政令)、これが深夜労働となる場合にはさらに25%の割増となり、割増率の合計は60%になります。

まとめると、次の表のとおりとなります。

| 時間外労働 (25%割増) |

深夜労働 (25%割増) |

|

|---|---|---|

| 深夜労働 (25%割増) |

50%割増 | – |

| 休日労働 (35%割増) |

35%割増 | 60%割増 |

法定休日

労働基準法35条により、使用者は労働者に対して、毎週1日または4週間に4日以上の休日を与えなければならないと定められています。これにより労働者に対して与えられる休日が「法定休日」となり、法定休日に出勤して労働をした場合に割増賃金を請求することができます。

上記の基準に基づいて休みが取得できていない場合、休みを取得できなかった日は休日として割増賃金が加算されます。

残業代の計算例

時間給が1,000円のX氏の場合を例に、具体的に残業代を計算してみましょう。

所定労働時間が午前9時から午後6時まで(午後0時から午後1時まで休憩)の会社で、午前9時から午後11時まで労働した場合

・午後6時から午後10時までの4時間は「時間外労働」なので25%割増

・午後10時から午後11時までの1時間は「時間外労働」かつ「深夜労働」なので50%割増

したがって、この日の残業代は、

1,000円 × 1.25 × 4時間 + 1,000円 × 1.5 × 1時間 = 6,500円

仮に同じ条件で1か月に20日間労働したとすれば、

6,500円 × 20日 = 130,000円

となり、X氏は1か月あたり130,000円の残業代を請求できます。

所定労働時間が午前9時から午後6時まで(午後0時から午後1時まで休憩)の会社で、休日に午前9時から午後11時まで労働した場合

・午前9時から午後10時までの12時間は「休日労働」なので35%割増

・午後10時から午後11までの1時間は「休日労働」かつ「深夜労働」なので60%割増

※休日には時間外労働という概念はありません。従って、休日に8時間以上労働しても、さらに25%の割増賃金が発生することはありません。

したがって、この日の残業代は、

1,000円 × 1.35 × 12時間 + 1,000円 × 1.6 × 1時間 = 17,800円

仮に同じ条件で1か月に4日労働したとすれば、

17,800円 × 4日 = 71,200円

となり、X氏は1か月あたり71,200円の残業代を請求できます。